Une intervention captivante de Cédric Bonvoisin pour les CM1-CM2

Lundi 24 mars, 14h, école des Pierres à Ternay, loin de travailler sur des manuels comme le ferait normalement une classe de CM1- CM2, la classe de Mmes Montabonnet et Chatain s’agite dans l’attente du début de l’intervention sur la dynamique des cours d’eau, animée par Cédric Bonvoisin de S’ortie, intervenant pour le SMIRIL (Syndicat Mixte du Rhône des Îles et des Lônes). C’est leur première séance de l’année avec l’organisme, qui, en partenariat avec l’école, les accompagnera par la suite lors d’une sortie en extérieur pour découvrir le fonctionnement du Rhône et les travaux de restauration écologique en cours. Le projet se poursuivra en juin par une journée à vélo pour découvrir l’ensemble des berges du vieux Rhône avec Tous à vélo. Aujourd’hui, les enfants restent en classe, afin de se préparer aux futures sorties.

De la théorie à la pratique : comprendre le cycle de l’eau et le fonctionnement des cours d’eau

Cédric capte immédiatement leur attention en les invitant à se présenter chacun leur tour. Chaque élève doit donner son prénom et enchaîner en citant un lieu qui contient de l’eau. Les élèves en énumèrent quelques-uns : le robinet, l’océan, le corps… Très vite, le sujet du jour se dessine. Les élèves mobilisent des connaissances déjà acquises, en lien avec leur programme de sciences sur le cycle de l’eau. L’intervention leur permet de préciser la théorie vue en classe et d’approfondir le sujet en les faisant réfléchir.

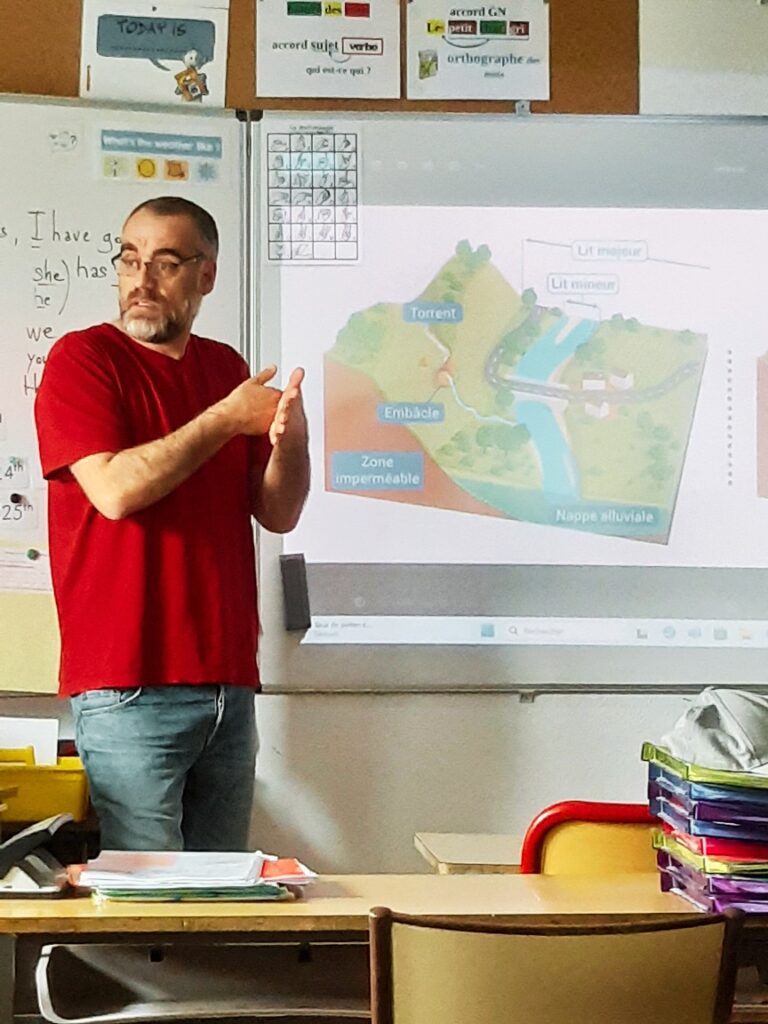

D’abord, Cédric s’assure que chacun emploie le vocabulaire adapté. Des images défilent au tableau : s’agit-il d’un canal ou d’une rivière ? d’une rivière ou d’un fleuve ? d’un étang ou d’un lac ? L’intervenant répond à leurs questions et leur apprend à identifier différents lieux humides, tout en leur enjoignant d’expliquer leurs raisonnements. Devant la photographie d’une mare, il les interroge : comment être sûr qu’il ne s’agit pas d’une rivière ? L’occasion parfaite pour pousser les élèves à utiliser un vocabulaire précis, en différenciant eau stagnante et eau courante. Des schémas sont ensuite projetés pour aider la classe à visualiser les lieux humides, accompagnés de dessins de Cédric pour être certain que tous partent sur une base solide afin d’entamer la seconde partie de la séance, autrement plus stimulante pour les élèves, durant laquelle ils devront collaborer.

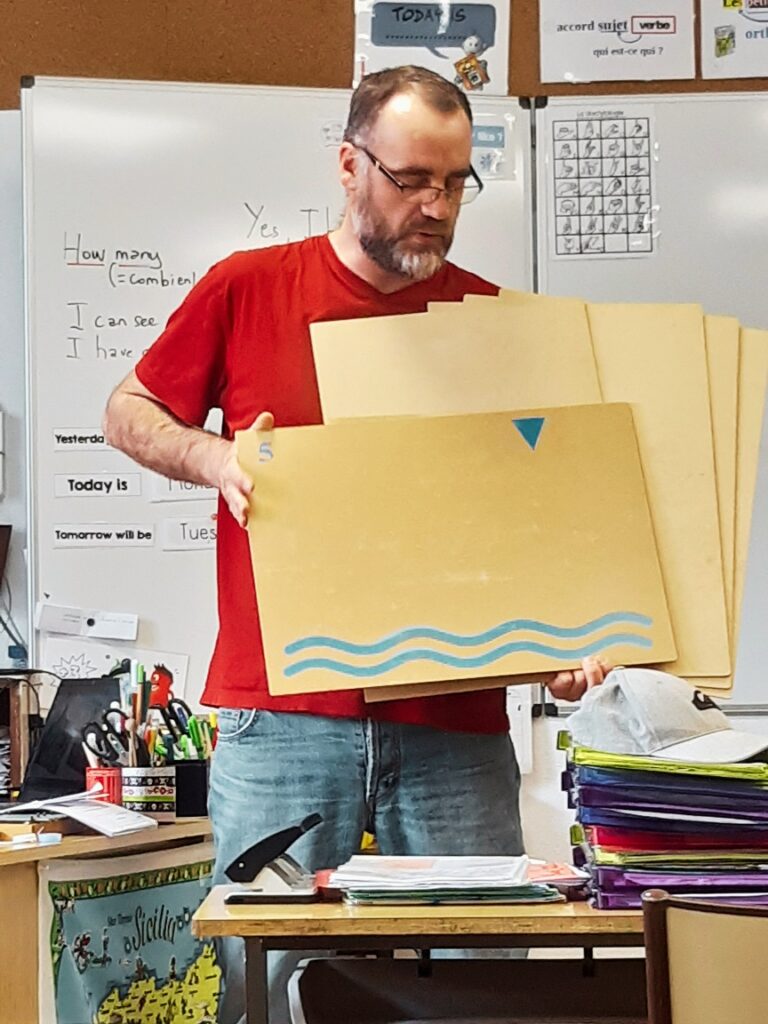

Maquettes de fleuves : un exercice de coopération et de réflexion

Constitué de cinq ou six élèves, chaque groupe doit réaliser la maquette d’une portion de fleuve, avec une contrainte spécifique à respecter. L’enjeu de l’exercice se trouve à la fois dans la coopération entre les différents membres du groupe et la projection nécessaire pour respecter les consignes assignées à chaque groupe. Très vite, les élèves dessinent leurs plans, plus ou moins figuratifs, au dos de brouillons ou sur des ardoises. Certains débattent : à quelle distance du fleuve la ville doit-elle être placée ? Le barrage doit-il être placé en amont ou en aval ?

Face à un résultat mitigé, certains groupes choisissent de tout recommencer, soucieux de bien faire. Après quelques essais infructueux néanmoins, des maquettes presque complètes commencent à apparaître. Il ne manque plus que l’élément central : l’eau, figurée par ce qui s’apparente à des paillettes bleues. Les maquettes terminées, la classe sort prendre l’air un moment, puis retour en classe pour admirer les résultats de chaque groupe en assemblant ce fleuve improvisé sur plusieurs tables. Chacun leur tour, les groupes expliquent leur démarche et la manière dont ils ont choisi de représenter chaque élément.

La maquette en trois dimensions permet ainsi de réfléchir aux conséquences de telle ou telle disposition. Les élèves peuvent se projeter dans des enjeux d’aménagement du territoire. Cédric leur explique les effets contradictoires des épis et casiers construits dans le fleuve au XIXe siècle : s’ils ont pendant longtemps favorisé la navigation, ils conduisent aussi à un affaiblissement du fleuve en sédiments et à la disparition de zones humides. Les élèves évaluent également les risques d’inondations de certaines zones et, de fait, ce qui peut ou non être construit dans les lieux inondables. Chacun participe et met en pratique ce qu’il a appris lors de la première partie de la séance. Une fois l’explication finie, il est temps de ranger, avant de conclure sur un quizz vrai-faux pour l’ensemble de la classe.

Cet article a été écrit par Noémie Delon, stagiaire en première.

Quelques photos de la séance :